�w�o���b�P�x�́u���M�v���ꂱ��i���̂Q�j

�c���@��Y

��D�u���M�v�̓��e

2�D��2���i��1���F1918�N3��31���`��27���F1918�N9��29���j�@

��1���Ɠ������A��2���́u���M�v���u���e�������M�v�Ɓu���̑��̖��M�v�ɕ����ďЉ��B

1�j�u���e�����M�v

�O���ŏڂ������������悤�ɁA��1���ł́u���e�����M�v�͂�����1���f�ڂ���Ȃ������B���M�҂̓��@���^�[�E�t�H���E�z���V���^�C���C�����������A��2���́u��2��v�����4���́u��25��v�܂ł�24��̓p�E���E�P�[�j�b�q�C�����S�����邱�ƂɂȂ�B

��1����6���i1917�N11��4���j�Ɂu��1��v���f�ڂ���Ă���A����7����12�����o���Ă悤�₭��2����12���Ɂu��2��v���ڂ����B������O�ɏq�ׂ��Ƃ��藝�R�͂͂����肵�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ��ҏW�҂̊Ԃł̈ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ������̂��A�Ђ���Ƃ�����Ǘ��ғ��ǂƂ̒����Ɏ�Ԏ�����̂�������Ȃ��B�Ƃ������Љ�Ă������B

�E�u��2��v�i��12���F1918�N6��16���B�|��@233�`236�y�[�W�j

�@���������Ă̓o��Ƃ������ƂŊ��҂������A���̎����͏����������������������Ђǂ��W�X�Ƃ����L�q�ł���B�܂������ƈ����6���Ƃ����̂ɂ��܂菋���Ȃ炸�A���X�Ɠ~����Еt�����A���͂Ƃ܂ǂ��������ł���B�J�����������̂ō앨�Ȃǂ̐���肪�s�v�ɂȂ�A���̕��y�؍H����Ԓd�E�둢�肪�i�B

�@�������܂��܂ȋ֗߂��������̂́A��N�̃f�b�J�[��̌������{�����Ŏ����̂�������������̂��낤�B���������̓��e�͖K��҂ւ̈�����̔z�z�A�{�̕��������A���ɂ̑�����������̐��̂ĂȂǓ���I�Ȓ��ӎ����������B

�@�e�j�X�R�[�g��3�ʐV�݂��ꂽ��X�|�[�c�͐���ŁA�V�����[�N�o���E�̑��Ȃǂ��L�܂��Ă����B�O����ӂꂽ���A�V�����[�N�o���Ƃ̓N���P�b�g�ƃ\�t�g�{�[���̍����̎q�̂悤�ȃh�C�c�Ǝ��̖싅�ŁA�P�`�[����12�l�Ńs�b�`���[�͂��炸�A�o�b�^�[���m�b�N�̂悤�Ɏ����Ń{�[���𓊂��グ�đł��A�x�[�X�̑���ɗ��Ă�ꂽ3�{�̃|�[��������Ė{�ۂɋA���1�_������B�^�b�`�����łȂ��A�����i�[�Ƀ{�[�����Ԃ��Ă��A�E�g�ɂȂ�̂��~�\�ł����P�j�B�̑���6�����߂ɖK�ꂽ60�l���̓��{�l�����̑O�Ŗ͔͉��Z���s���A��ɂ͊w�Z�ɏo�����Ďw������悤�ɂȂ����B

�@���̎����̃n�C���C�g��6��1���̓��{�ł̃x�[�g�[���F���w���x�̏��������A�����Ȃǂ̋L�q�͈�Ȃ����t���ꂽ���Ƃ��Љ��Ă��邾���ł���B5�����ɐ��̒n�������������M�����^�[���������A����ɗ��h�ȏZ����Ă�ꂽ�B������������݂̐����������낤���A�C���悭�߂����Ă����悤�ɂƂ�������L���Ă���B

�܂�5�����ɂ͍Ō�̐d�̔��̂��I���A���̏����ւ̉^�����s����B�u�Ō�́v�Ƃ��邪���͂���͑�2��ڂ̍Ō�Ƃ������Ƃł���B1917�N������푈�̂��ߐH���i���������A�ߗ��̐H�����ڂɌ����Ĉ��������B�H��l�グ�̒Q�菑�ɑ��āA���]�����͎����I�ȉ��P��Ƃ��āA�����Ɛ��p���ɕs���Ȑd���߂��̎R�����o���Ă͂Ƃ̒�Ă������B����ɂ̓N���[�}���g�������͂��ߎ^���҂������A�u����c�v���������ꂽ�B1918�N2�������1�n�܂������A�������I���Ɨׂ̎R�����̂ɓ���A2��ڂ��I������̂�5�����ł���B��o�����͋���20�p�قǂɐ��čׂ��������A�ʐ^���c���Ă���Ƃ��肽������̃h�C�c�����Q�����Ď�n���ŏW�Ϗ��ɉ^�ꂽ�B���̍�Ƃ͂���ɑ�3��1919�N2��������s���Ă���A�H��̉��P�ȂǂɎ����邱�ƂɂȂ�B���̌o�߂́w�o���b�P�x��3��18���i1919�N2��2���j�́u����c�n��1���N�ɂ悹�āv�i�|���3��268�`270�y�[�W�j�ɂ܂Ƃ߂��Ă���B�����̍��ؑ�т̒�Ă炵�����d�̉^���̍ۂɁA���C�Â��̈Ӗ��������Ă��y�c���s�i�ȂȂǂ����t���Ċ�����ꂽ�Ƃ����B�A�шӎ���グ��Ӗ��ł��厖�ȍ�Ƃ������̂��낤�B

�����̉��z�Ȃǂ��猩��ƁA��ʓI�Ȏ��e���W�̗\�Z�͂��������ł͂Ȃ������悤�ŁA���m�̎m�C��������������ł̍U���̍��܂��A�X�J�Q���b�N�̐폟�L�O���Q�j���j����������Ă���B���_�ʂł͓Ǐ��M�͐����A�w�K����X�ɉċx�݂ɓ���n�߂��Ƃ����B�u�������ނ��݂Ƃ��邪�A6���ɂ�17����J����Ă���B�����Ƃ�7���ɂ�10��A8����7��ƌ��肬�݂����B

�E�u��3��v�i13���F1918�N6��23���B�|��@247�`249�y�[�W�j

�@�O���ɑ����āA����13���ɂ��u���e�����M�v���ڂ��Ă���B���̐V������̔����Ȃǂ�o���w�����d��ʐM�x���A������4������6���Ɂu�F�����H�v������Ɠ`�����B���N�������l�����������̂��낤���A�V���������Ȃ������炵���B���Ƃ̂��łɘL���̓d�������Ȃ��A���������ς��ς܂�Ă��Ă����l���o�Ă��邱�Ƃ��ӂ���Ă���B���H���ʂ���肵�Ă���ƁA��┪������I�ȕs�����q�ׂĂ���B

�@����O�̋��ɂ�~�c�o�`�̑����͂Ђǂ��������悤�ŁA���{�l�̏��l�Ƃ̂����̂��������������炾�낤�u���������v���b��ɂȂ��Ă���B�f�U�C���̌��ܕ�W���s���炵�����A�h���g�������̈ȊO�͕]�������������悤���B��T�����ɏ��߂�3�K���Ă̌������ł����炵���B���ʑ��n��̉��̍���ɂ���W�]��̂��Ƃ��낤���B���E���悭������Ƒ傰���Ȃ��Ƃ������Ă��邪�A���ꂾ���O�ւ̊S�����������Ƃ������Ƃ��낤�B

�E�u��4��v�i15���F1918�N7��7���B�|��@279~283�y�[�W�j

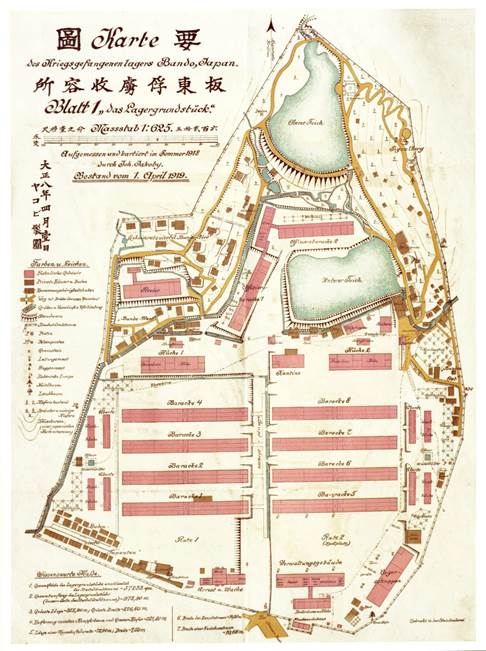

�@�ꍆ�����ĂP�T������P�W���܂ŁA�S�������āu���e�����M�v���ڂ��Ă���B���̍��̒��S�͔��n��Ɛ��n��ł̎s���I���ł���B���̌��ɂ��Ă͐������K�v���낤�B���łɓ������e���ɂ������͂������悤�����A���ł͌l�p�́A�u�ʑ��v�͑傰���ɂ��Ă����������Ă邱�Ƃ�������Ă����B�ꏊ�́A���n��͉��̓�r�����̖k�r�̉E���̓W�]��̂��鏬������n�A���n��͓�r�̍����Ɩk���ɂ��������Z���̏�̋u�ł���B�L���҂̐����炷��ƁA���n���67���A���n���43���̍��킹��110�����������ƂɂȂ�B���̍��̗��N4���ɁA���R�[�r�iJakoby�j�ꓙ�C����������625����1�́u�v�}�v���c���Ă��ꂽ���A�����Ɂu���c���ƁE�����v�Ƃ��ď������܂�Ă���B�u�s���v���傰�������A���e���̍�������80���قǂ������u�^�A�p�I�^�I�v�Ƃ������X�X�ɂ��s����������Ă����B������͊Ǘ��҂̎w���������悤�����A���含�ƐӔC���S���d�����Ă��낤���A���ǂ͕ʑ��n��Ɋւ��Ă͂��ꂼ��s���I���s���悤�w�����Ă����B

�I���Ƃ����Ă��W����͖̂�1,000�l�̎��e�҂�1�����炢�����A���߂Ă̍Â��Ƃ������Ƃ������Ă��낤�A���\����オ�����炵��������s��ꂽ��r�[���Ȃǂɂ�锃�����������悤�ŁA������ꂽ�|�X�^�[���c���Ă���B���n��̕��͉��₩�ɍς悤�����A���n��͌��I���[�ɂ܂Ői�ݑ����������悤���B

�@���̊ԕ����ʂł̓V�F�N�X�s�A�́w���Ⴖ��n��炵�x���㉉���ꂽ�肵�����A���y�̕��͂��邳����l�������A���K��Ɏg��ꂽ���C�����]���d�Ȃ�A����1���Ԕ������g���Ȃ������B�����������ŌX�ɂЂ�������K������A�����I�[�P�X�g���͖�O�̏������g�����肵�����A���Ƃ̂��ł����E���z����l���������炵���A������1�����̊�����~�𖽂��Ă���B

�@�w�K��͂��Ȃ���I�Ȃ��̂������A�A����A�E�Ɋ��������l���o�Ă���B�u���͒����ɑ������w�����̗[�ׁx�ƃh�C�c�����܂��܂Ȗʂ���Ƃ炦�������w���y�����x�́A���̓ƒ���w�ŋ��ڂ��ӂ���Ă����]���K�[��т̓Ɖ��������B���̂ق��{�[�i�[�C���́w�h�C�c�̗��j�ƌ|�p�x�₻�ꂼ��̐푈��퓬�ɂ��Ă̒m����̌�����������̂Ȃǐ�含�̍������ʂȍu���́A��������̐l�Ɋw�Ԃ��Ƃ̊y������A���t�����B

�@���̑��̎����Ƃ��ẮA�c���̋ߐ悩��̑����ւ̕s����A���Ɏc�������Ԃ̓����A��W���ꂽ�u�A�����L�v�Ɏ��e�҂قƂ�ǂ�922�����̉��傪���������ƁA�댯���h�C�c���z�b�P�[�́u�g���C�v�o���v�N���u���댯�⏞��ł��o�����Ȃǂ̏�������Ă���B

�@�Ȃ����̍����炱�̗��̏��߂ɁA�����p���l�p���͂����肵�Ȃ������̉��ɑ傫�Ȗ������Ă��̍����Ƀh�C�c���炵���l���̂�т荿���Ă��āA���̘e�Ƀh�C�c��Łu���e�����M�iLagerplauderei�j�v�����ꂽ�}�G���ڂ�����悤�ɂȂ�B1918�N1��1������S���g�V���~�b�g�iGoldschmidt�j�������ɑ���āw�o���b�P�x�̕ҏW�X�^�b�t�ɉ�������A�O�X�^�t�E�����[�iGustav Möller�j�����������������̂��낤�B�y�c�O�́w�����ؗ����e���\���Ɛ푈�ƍݓ��h�C�c�ؗ��x�R�j�Ɏ��̂悤�ɋL���Ă���B�u�i��2���́\�c���j��25���́w�o���b�P�x�͕\���̏���ɎO�F�̉Ԋ��������A�햋���߂��点�����̗�R���𑽐F����ɂ��Ă���B�S�ł�W����̋L�^�ɂ��āA�f�Ƃl���d�˂��T�C������ꂽ�����O�_������߂Ă���B���̃T�C���́w�o���b�P�x�̑}�G�̐����Ɍ����邪�A�W����̖���̕���̏o�i�҂ł���O�X�^�t�E�����[�������Ɠ���ł���v�i192�y�[�W�j�B

�@���̕��͂�1918�N3��8������19���ɁA���e���߂��̎l�����\�������̈�ԎD����R���𒆐S�ɍs��ꂽ�u���p�H�|�W����v�̔��p���Љ���ӏ��ł���B�����[�������́w�o���b�P�x��1���̊��s��������e���̊J�n�������銪���̑}�G�������Ă���B��7���i1917�N11��11���j�̕\���G�ɂf�Ƃl���d�˂��T�C����p����悤�ɂȂ�A��14���i1918�N1��1���j����͐����ɕҏW���Ƃ��ĕ\���G���S�����邱�ƂɂȂ�B��23���́u�o���b�P�̑��ۂŁv����́u���M�v�ȂǂɃ��[�����X�ȑ}�G������悤�ɂȂ�A�w�o���b�P�x�̕]�������߂��B���̘r��25���̓W����̏Љ�ł���Ɋ�������A�h�C�c������łȂ����{�̑�l��q�ǂ��̗l�q�Ȃǂ��`���Ă���B��2���ł���1���́u���ɂȂ�e���v�A��25���́u�z�b�P�[���Z�v�̏Љ�ȂNJy�������ʍ��ɍv�����Ă���B��������ɂӂꂽ�Ƃ���A��22���́u���[���Ղ�v�̑̑��̑}�G�̓��b�e���[�[�̂��̂ł���B

�E�u��5��v�i��16���F1918�N7��14���B�|��@302�`305�y�[�W�j

�@���̍��ł́A�����̂��܂��܂ȕs���Ƃ���ւ̑Ή��������A�˂��Ă���B�����Ȃ�A�u���ł��v��������{�邱�Ƃ��B��������Ή��Ƃ��Ȃ�v�Ƃ����E�܂������t���f������B����͂܂Ƃ��ȃh�C�c�l�̍s�������������ŁA�������ߗ��Ɋւ��Ă����l�Ƃ����킯�ł���B�܂����Ă����h�C�c����̗X�ււ̕s������������B���̌��ʂ��낤�A�܂��Ȃ���������̐틵�̑O�i���ڂ��Ă���V�����ǂ�����͂����������邭�Ȃ����B�����ɉƑ����c���Ă����l������悤�����A���Ȃǂւ̈�����̔���������A���V�A�s�͊��S�ɃX�g�b�v���Ă���B���̂��߂����ň������Ă��鎩���̃v���O�����Ȃǂ�����Ȃ��Ȃ�A�W�҂�����Ă��邻�����B

�@�V�������z����z���~�܂��Ă��܂��A���͉\����Ă���90���Ƃ�200���Ƃ������v���Ă���̒��Ԃ̈ڑ������҂̓I�ł���B�^����Ђ̔n�������V�݂��ꂸ�A������̋������̋��ɉ������܂ꂽ�B

�@���{����̃W���K�C���^�т͏d�J�������A�A�H�̊y���݂̐����т����~�ɂȂ�h�������ɂȂ����B�S�j

�@�V�����[�N�o���͂���ɐ���ɂȂ�A�R���ɂ����Ђ��F�߂���悤�ɂȂ��Ă����B�e�j�X�R�[�g�͋߂�4�ʑ����A���͂ɒu�����y�֎q�������Ă����B�p���₨�َq����S�����Ă���u�Q�[�o�v�ł́A�����Ă���~�c�o�`�����َq���P���悤�ɂȂ荢���Ă��邻�����B������͂�����Ɖa������Ă���Ƃ����̂����B

�E�u��6��v�i��18���F1918�N7��28���B�|��@336�`339�y�|�W�j

�@7��14���ɁA4�ʂ̐V�����e�j�X�R�[�g�̊��������s��ꂽ�B�e�j�X�͖�1���̐l���Q�����Ă��Đl�C���������B�O�ɂӂꂽ���A�֎~����Ă���������ł̐�����7��22���ɍĊJ���ꂽ�B�����������������悤�ƃt�B���^�[���g����悤�ɂȂ�A�����������p���ꂽ�悤�ł���B�֏悵�ăA���R�[������̈������܂Ŕ���o���ꂽ�炵���B

�@���͋߂��̔��삩�������Ă������A���̒|�̐����ǂ̊Ǘ��≺���H�̐��b�Ɛ��|����ςŁA�ق�ꂽ�l���ӔC�������Ĉێ����Ă����炵���B���������̂��݂��A�؏����̋߂��ɓ�������ڂ��ȂǍH�v���Ȃ���Ă���B

�@���܂��܂Ȏx���������������ɑ��A���ɂ��ӎD���x������邱�ƂɂȂ����B���Ȃ݂ɂ�������̌��������Ă��āA�Ȃ��ɂ͒��[�̓_�ĂɎQ��������̂܂ł��邻���ł���B�L�͐��C�������Ȃ������悤�ŁA�u��9��v��450�y�[�W�ɓ���˂��ݑގ��ɂ͖𗧂��Ȃ��Əo�Ă���B������ł͏����ē����̊�������A�ŋ߂͓��{�ɏڂ����}�C�X�i�[�C���́w���{�n���x���l�C�Ƃ̂��Ƃł���B

�E�u��7��v�i��20���F1918�N8��11���B�|��@369�`374�y�[�W�j

�@���x���\�ɂȂ�Ȃ���A���щ��тɂȂ��Ă����v���Ă���̈ڑ����{���܂�ɂȂ����B���ł͂��̎��ꏀ����F�ɂȂ�A2�T�ԑO���炠�������̏C����y���L�h��Ȃǂ��Ȃ��ꂽ�B��������̐l�����l�Ȕ\�͂������Ă��邱�ƂɁA���炽�߂ċ��������B���Ƃ̂��łɁA���������Ɉ�l������X�T�������̎d��ǂ����ꂽ�B

�@�v���Ă͎s���̋����ꏊ�ɌF�{�╟���̎��e�҂܂ŏW�߂����߁A�ꎞ��1,300�����z�����Ȃ苇���Ńh�C�c���̕s�����₦�Ȃ������B���̏��E��Z�����̍����Ƃ�����^��r�O�Y�ȂǎR�C�̑����l����������������������A�h�C�c�����������Ȃǂ̃g���u�����N�������B���̂��߁A�ꕔ�̖��É�����ւ̈ړ����s��ꂽ�B���ւ�1918�N8��7���ɁA���Z6���E���m��13���E����71����90�������������B�D�ŏ������ɒ�����������M�ƋD�Ԃ����p���Œr�J�܂ŗ������A�w���ł̍s�i�Ȃł̏o�}���͋�����Ȃ������炵���B���̑���A���e���ł́u�Q�[�o�v�̃p���Ɨ₦���C�I�������z���g�����}����ꂽ�B�u�v���Ă�����֓]���̐�F�̓������@�Ɂv�Ƒ肳�ꂽ�A���̐ݔ��⏊�������Ȃǂ��Љ���S�̂��������u���e���ē����v���z��ꂽ�B����͂����ɂƂ��Ă��A�����e���̐����̎��Ԃ�m���M�d�Ȏ����ł���B

�@�M�҂̃P�[�j�b�q�́A�����������̓��̗l�q��6�y�[�W�ɂ��킽���ďЉ�Ă���B��k�߂����āA�u�v���Ă���S�L�u���܂ŘA��Ă��Ă��Ȃ���Ηǂ����v�Ƃ������Ă��邪�A�u���M�v�́u�v���Ă�����ցv�i�|��443�`�j�ł́A�v���Ă��痈���싞���̒Q�����Ԃ��Ă���B�܂������372�y�[�W�Ɂu�ۋT���������v�Ƃ������t���o�Ă��邪�A����͐�����߂��̍`�ɒ������h�C�c�����A�ۋT�̐l�X�͐t�ƉԂŏ��������}�A�[�`�����Ăďo�}�������A���̏�̕��Ƀh�C�c��Łu�S����̗F��Ǝv���������߂Ċ��}���܂��I�i�hFreundlichst mitleidsvoll empfangen!�g�j�v�Ə�����Ă��������ƂɂȂ��炦�����̂ł���B�����I�Ȃ̂Ńh�C�c���Y���Ă����B

�@�ꎞ�́u�v���Ă��牽���������̂��o��Ȃ�āv�ȂǂƂ������t�����s�������Ƃ�����悤�����A�u��9��v�ŏЉ��Ƃ���A�����̗X���x���v���Ă̌o�����������č��ꂽ���Ƃł�������ς�����炵���B�����̊��}�ǂ���A��F�̎���͂������ɒ蒅���Ă������悤�ł���B

�E�u��8��v�i��21���F1918�N8��18���B�|��@411�`413�y�[�W�j

�@�h�C�c���̌��S����n��̐l�X�ɂ������D�]�������̂́A�W�c�̑��Ƌ������A����ɋ��؊C�݂ł̐��j�������B8��11���ɁA�h�C�c�̑��̕��̒a�����j���u���[���Ղ�v���J���ꂽ�B�̑����Z�̗l�q�Ɣ��ł̃X�^�[�����́A403�`410�y�[�W�ɋv���Ă��痈�����b�e���[�[(Muttelsee)�C���̑}�G����ŁA�̑����Ԃ̃t���[�[(Freese)�ޒ������ŏЉ�Ă���B�V���[�����V�����琢�E�����n���Ă��āA���́u�Ղ�v�ɋC�Â���������Ƃ����ݒ�͍I�݂ł���B�u�V�N�g�v�̔N���z�����������l�C���ĂB

�@�ق��̃X�|�[�c�����ς�炸�����A�����̒l�オ��͐[���ŁA�����̑O�œ���\�[�Z�[�W������ꂽ�l���g���u�����N�����Ȃ����S�z�Ȃقǂ������Ƃ����B

�E�u��9��v�i��24���F1918�N9��8���B�|��@447�`451�y�[�W�j

�@���̋L���́A�u�n�܂����̂��B���e���̗X�ǂ��v�Ƃ������t�ŏ����o�����B���ł��{���ɖ𗧂��x���z����邱�ƂɂȂ����̂��B�܂��d�łĂ�B�בւ𑗂邱�Ƃ��ł���B���}�ւ��o����B���ʑ厖�Ȃ����ɁA�����������Ƃ̏������ɂ͏\���Ȕz�����K�v�Ȃ��Ƃ��������B�Ƃ����̂��O���Ȍ��2�̑厖�����N�������炾�B��͖���̈�l���A����������������ׂ�̃l�^�ɂ����Ɠ{�荞��ł����B���������͐d�̐�o���𒇊Ԃ����ł��Ă���̂ł͂Ȃ��A�ӂ����40�l�قǂ����͂��A�����79�l�����Ă����Ƃ����̂��B�����s���������B������͂���������ɂ��Ă�������ʂɔ����Ă���Ƃ����L�����炾�낤�A�قƂ�Ǔ��̓����Ă��Ȃ��X�[�v��H�킳��Ă���ƕ��u���̃��_���l�Ȃ��T�j���A�H���ɂ���_�������ď�荞��ł����̂��B�M�ɂ����̈Ⴂ�Ȃǂ�����̂��낤���A������̃X�[�v�����l�������̂ő卬���ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A�C��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�X�ǂɖ߂�ƁA��ɏq�ׂ��Ƃ��肱�̐��x�͂��łɋv���Ăō���Ă����炵���B����Ɋw�Ƃ������ƂŁA�s���ȁu�v���Ă��牽���������̂��o��Ȃ�āv�ȂǂƂ����������͉e����߂�悤�ɂȂ����B�Ȃ�قǕ����Ă݂�ƁA���Ƌv���Ăɂ͂��낢��v���X�E�}�C�i�X���������B�Ⴆ�Δނ�̓X�|�[�c�╶���n�̊����ɖ𗧂�������łȂ��A�Ɩ��ʂł����̈�����~���N�����E���C�Z�p�E���S�䓁�̐n�̗A���E����E�ЊQ�Ȃǂ̕ی��⎕�ȋZ�p���ɏK�n���Ă����B�܂��^�����d�ɉ���Ƃ��Ȃ������炵���B���ʌ��N�ی��g�����ǂ𒆐S�Ƃ����q���Ǘ��͔����͂邩�ɐi��ł����B�����̓���̏��ł�畆�a����\���ŁA�싞���ގ��Ȃǂ��܂߂ɍs���Ă����B�����v���Ăł͔������̃l�Y�~�ގ������コ��Ă����炵���B

�@�C��ɂ��Ⴂ��������ł͑䕗�������A�����o����������������ŗ��ĉԒd��ł����肵�A���̓s�x��d�Ɍ�����ꂽ�B�~�ɃT�b�J�[�Ȃǂ����悤�Ǝv���ƁA�ʂ���݂߂�ȂǑ�ςł���B�v���Ăł͂��������S�z�͂Ȃ������悤���B�݂��̒n�掖���m��悤�ɂȂ�ɂ�A�l�܂�Ȃ��Ό��₢�������͖����Ȃ��Ă������悤�ł���B

�E�u��10��v�i��25���F1918�N9��15���B�|��@466�`469�y�[�W�j

�@����Ƒ�2���́u���e�����M�v���ŏI��ɂȂ������A�L�q����₯���邳���ڗ��B9���Ƃ����Ƃ܂��܂��c�����������̂��ӂ������A���N�͂������ӂ��������B�����C�≳����ɓ���l�����Ȃ��Ȃ����B�����H���Ƃ����̂ɍ��ɂȂ��ĉĕ����x������A�p�W���}�����l���݂����Ȃ̂��C���߂���B���{�ɗ���5��ڂ̃N���X�}�X�������Ȃ����Ƃ��A�N���X�}�X�J�[�h�̓W����Œm�炳�ꂽ�B�h�C�c�ł��A�����J�ł������̃J�[�h�͕]���̂悤�ŁA�݂�Ȃ����Δʼn悾�Ǝv���Ă���炵���B���{���̃K���ł��g�������F����ƒm�����炳�����������Ƃ��낤�B����قǂ����̈�����͏G��Ă���̂��B���܂��킵���n�K�L�ɂ��ʔ������̂����������A�u��������x���^�U�j�v�Ƃ����傫�ȑ�C�Ńv���[���g��L�h�S���z���ɑ������Ƃ����͓̂��Ă����肪�����悤�B

�@3���Ƀ��V�A�Ƃ̍u�a����ꂽ�Ƃ����Ă��A��������̐킢�͏I��͂����Ȃ��A�N���X�}�X���Ƃʼn߂����ȂǂƂ����͖̂��̂܂����ł���B�݂�Ȃ��܂�2�C3�N�̕ߗ������͊o�債�Ă���B���̏؋��ɂ܂��y����o���悤�Ƃ�����A�V�����X�|�[�c�Ɏ��g��A�����̏��������藧�Ă悤�Ƃ������Ă���l������B���I�ɂ��V�����p���Ă��}�����ꂽ��A�^�A�p�I�^�I�̓X�������A�X�|�[�c����͕ۏ؏��t�̐V�����n�����肵�Ă���B

�@�N������ڂ�^������Έ����悤�Ƃ��Ă���B�������{�l�̑�т��~�߂���A��������C�ɂȂ��ē����Ă������Ǝv���Ă����т�������悤���B�g�̂�b���悤�ƁA�Ӓ����Z��̊K�i������~�肵�Ă���l������B�������q��������ŁA��ۂŋC����ă_�C�X��U�肩��������A�������A�V�L�^����낤��9���ԑ����Ė����ɋ������A����������B

�@��2���́u���̑��̖��M�v��22�҂���B�A�����ē��{�̊v�����u�J�o���v�Ƃ��A�u�r�[�����v���g���ĕ����������I�Ɏg���b�Ȃǖʔ������̂������B����Ɉ��������Љ���Ē��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����j